在中國光伏版圖上,隆基綠能不僅是一家龍頭企業,更是一個巨大的風向標。

2025年10月,隆基綠能披露了三季報,依舊虧損。緊接著11月,隆基就宣布了一項“雖遲但到”的并購——收購精控能源進軍儲能。

隆基這“一虧一買”之間,市場的信號已經非常明確:單一維度的規模內卷已經走到盡頭,中國光伏正在經歷一場產業生死的“反內卷”自救。

曾幾何時,光伏是中國制造的名片,但隨著組件價格跌破成本線,行業正在虧損的泥潭里步履維艱。

作為曾經的“光伏茅”,隆基綠能的市值從 2021 年的峰值5400億元大幅縮水至 2025 年 11月 24 日收盤的1422億元,累計蒸發約3900 億元。

幾千億市值灰飛煙滅,再加上隆基綠能 2025 年前三季度的表現,正是這場慘烈內卷最真實的寫照。

01

內卷代價的具象化

隆基綠能2025年三季報的數據,是全行業“流血”的縮影。

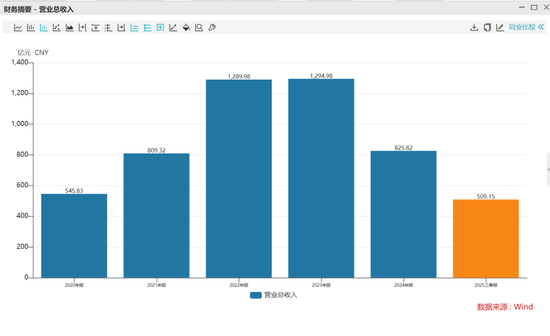

2025年前三季度,隆基綠能實現營收509.15億元,同比下降13.1%;歸母凈利潤虧損34.03億元。第三季度單季營收181.01億元;單季度歸母凈利潤虧損8.34億元。

盡管相較于2024年同期,隆基綠能虧損幅度有所收窄(Q3單季虧損8.34億元,環比減虧),但“失血”狀態仍未終止。

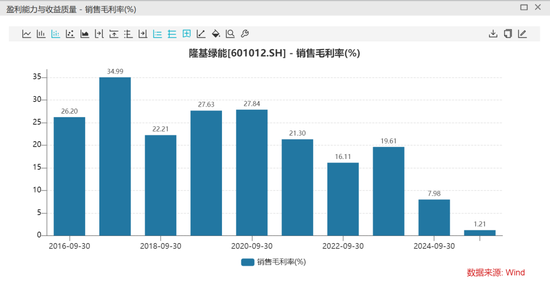

更令人心驚的是毛利率。數據顯示,2025年前三季度公司毛利率僅為1.21%,較去年同期下降了6.77個百分點,處在近10年的最低點。

這意味著,在剔除極低的管理成本后,隆基綠能賣光伏組件幾乎是在做慈善。

事實上,在三季報中,隆基綠能虧損的很大一部分原因來自于資產減值。

數據顯示,2024年全年計提資產減值損失高達87.01億元,2025年前三季度又繼續計提近20.7億元。

連續的大額計提,不僅是因為硅片、組件價格的暴跌,更是因為技術路線從PERC向BC/TOPCon切換過程中,舊產能和舊庫存的價值毀滅。

但客觀的說,這不僅僅是隆基一家的問題。

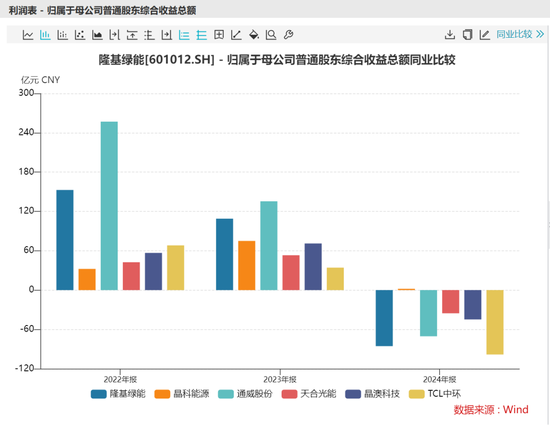

翻開2024年至2025年的行業成績單,由于產業鏈價格非理性下跌,曾經賺得盆滿缽滿的巨頭們無一幸免。

TCL中環:2024年歸母凈利潤虧損高達98.18億元,成為當年的“虧損王”;2025年前三季度,繼續巨虧58.16億。

晶科能源:2024年歸母凈利潤僅為1.91億元,2025年前三季度巨虧39.42億元

……

數據的背后是殘酷的現實。當全產業鏈產能過剩,價格戰打到成本線以下,硅片價格暴跌80%,組件價格被砍到不及1元/W,頭部企業開工率降至50%。

連行業成本控制之王,隆基都只有不到2%的毛利,其他企業的生存狀況可想而知。

02

反內卷刻不容緩

中國光伏產業曾用二十年時間做到了全球全產業鏈的絕對優勢。但如今,這場以“價格戰”為核心的低維度內卷,正在侵蝕這一戰略產業的根基。

當行業前四名的企業利潤大幅縮水,當“賣一瓦虧一瓦”成為常態,這種建立在低價傾銷基礎上的“內卷”,正在摧毀中國光伏產業積累多年的資本儲備和研發能力。

內卷帶來的第一個連鎖反應,不是虧損,而是信任鏈條的斷裂與生態系統的崩塌。

一直以來,光伏行業不僅卷死了二三線組件廠,現在壓力已經傳導至設備端。

近期,行業內就爆出了一則極具象征意義的案件:光伏設備龍頭捷佳偉創以侵犯知識產權為由起訴了其核心大客戶隆基綠能。

在商業邏輯中,產業鏈上下游本是“魚水關系”,通常會極力維護核心客戶。然而,設備商如今不惜對簿公堂,折射出的是在極度內卷下,設備企業面臨訂單萎縮、回款艱難的生存焦慮。

根據三季報數據顯示,今年前三季度 21 家設備企業應收賬款合計525.70億元,同比增長6.94%,甚至與 2024年末相比高出10.64%。

內卷帶來的第二個連鎖反應,是價格戰戰勝了技術戰。

為了在價格戰中活下去,光伏企業被迫削減不僅關乎未來、更關乎生死的研發投入。

以隆基綠能為例。隆基前三季度歸母凈利潤虧損34.03億元,2024年全年更是虧損86.18億元。

巨額虧損之下,隆基被迫進行了光伏史上最嚴厲的成本削減,裁員幅度甚至接近50%。這不僅是人力的流失,更是技術積累的流失。

光伏本質上是一個技術密集型行業。N型技術的迭代、BC技術的量產、鈣鈦礦的研發,每一項都需要巨額的資金支持。

如果全行業都陷入虧損的泥潭,誰還有余力去做新一輪的技術儲備和技術突破?

反觀美國,技術落后于中國的第一太陽能(First Solar),在貿易壁壘的保護下,成為了全球市值最大的光伏企業,坐享高額利潤。

如果中國企業繼續在低價泥潭中互搏,導致技術迭代停滯,那么我們辛苦建立的技術代差優勢,極有可能在未來3-5年內被國際競爭對手抹平。

反內卷,已不再是企業的戰術選擇,而是中國光伏保衛戰的必然要求。

03

保護中國光伏的競爭優勢

中國的光伏產業不能因為內卷而坍塌。而要守住這份優勢,就必須從根本上改變競爭邏輯。

首先,從政策上,國家層面已經出臺《光伏制造行業規范公告管理辦法》,明確引導企業減少單純擴大產能的項目。

光伏行業不要再為全球市場輸送廉價的過剩產能,這是反內卷的政策底線。

其次,光伏企業不應再以內卷的出貨量排名英雄,而應以“利潤、技術壁壘、系統解決方案能力”論成敗。

值得慶幸的是,面對慘烈的內卷,頭部企業并沒有坐以待斃。

從近期的財報和戰略動作來看,中國光伏企業已經開始了實質性的“反內卷”行動:從同質化拼殺,轉向差異化與多元化突圍。

行業目前最通用的做法,是尋找第二增長曲線,儲能成為救命稻草。比如:

陽光電源:憑借儲能系統的先發優勢,其儲能業務營收已超過光伏逆變器,2025年前三季度營收和凈利潤實現雙位數增長,成為行業內少有的贏家。

阿特斯:作為二線組件廠商,卻在2025年上半年實現盈利,秘訣正是毛利率高達31.42%的儲能系統業務。

天合光能:2025年儲能出貨目標翻番,海外簽約訂單超10GWh。

而隆基,也在11月份官宣收購精控能源正式入局儲能,雖然被外界評價為“姍姍來遲”,但也是實質性地邁出了反內卷的腳步。

光伏巨頭紛紛入局儲能,標志著我國的光伏行業已經從單純的組件價格戰,升級為光儲一體化解決方案的價值戰。

跳出單一維度的低價競爭,尋找新的利潤增長點,正是反內卷的核心。

隆基的虧損與轉型,是整個行業的一面鏡子。它映照出過去的輝煌與瘋狂,也折射出當下的產業陣痛與覺醒。

反內卷,不是一句空洞的口號,它是對中國光伏產業鏈生態的重塑。而目前留給中國光伏企業“換擋”的時間窗口已經不多了。

責任編輯: 張磊